Envie d'encore plus d'AKADEM ?Découvrez les avantages d'un compte !

Vous êtes organisateur ? Annoncez vos évènements.

Mon compte organisateurAkademscope

Affiner vos résultats de recherche

Organisateur

INSTITUT ELIE WIESEL

ECUJE

MUSÉE DAUPHINOIS

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

ART&MARGES MUSÉE

THÉÂTRE DE LA CONTRESCARPE

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DU JUDAÏSME

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE LA VILLE DE MEUDON

MÉMORIAL DE LA SHOAH

THÉÂTRE DES MATHURINS

MUSÉE DE MONTMARTRE

Ville

PARIS

GRENOBLE CEDEX 1

BRUXELLES

MEUDON

Catégories

EXPOSITION

COURS

LECTURE

THÉÂTRE

Présence

EN LIGNE

SUR PLACE

Semaine du 26 janvier au 01 février 2026

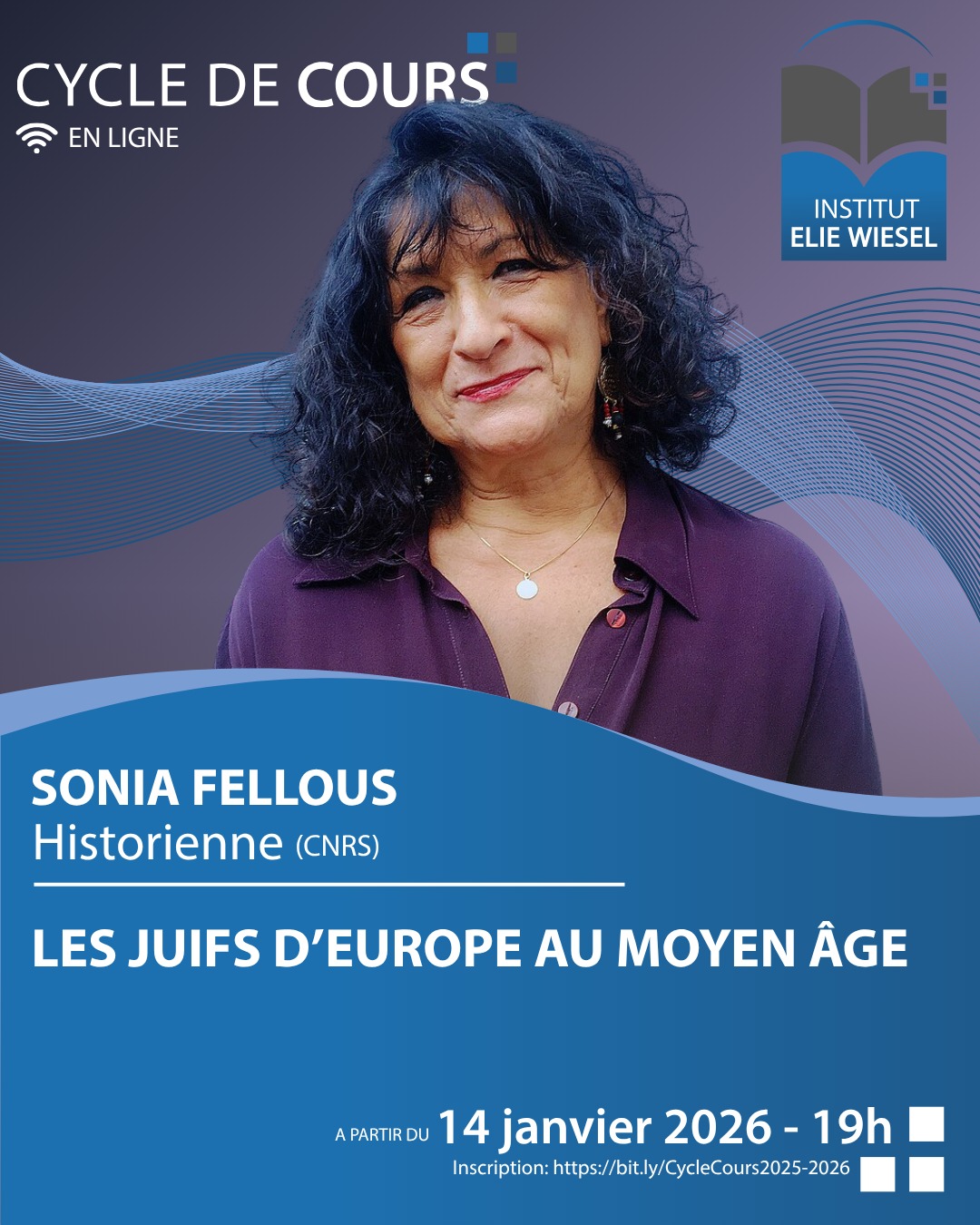

Cours28 janvier 2026 • 19:00 - 20:30

Histoire des juifs d'Europe au Moyen Age

Cycle de 4 séances

Ajouter

Partager

J’aime

La présence juive en Occident est attestée dès l'Antiquité. Pourtant, les nations chrétiennes d’Europe occidentale ont longtemps perçu les Juifs comme un corps étranger, défini et stigmatisé par sa singularité religieuse. Malgré cette marginalisation, des communautés juives prospèrent en Europe médiévale, devenant des foyers dynamiques de production intellectuelle, artistique et spirituelle. Leurs œuvres témoignent d’une profonde interpénétration entre la culture juive et les cultures locales.

Cependant, le triomphe progressif de l'Église entraîne une dégradation durable du statut des Juifs, particulièrement marquée à partir du XIIIe siècle avec le concile de Latran IV (1215). Ce contexte rend leur situation paradoxale : intégrés depuis des siècles au tissu culturel et économique local, ils se voient relégués à un statut précaire et instable, les contraignant bien souvent à l’errance. Leur seule ancre véritable demeure leur religion et leurs traditions, qu’ils s’efforcent de maintenir et de recréer partout où ils s’installent.

Le cours de cette année sera consacré aux Juifs de France, avec une attention particulière portée à leur implantation, à leurs productions intellectuelles et artistiques, aux polémiques religieuses auxquelles ils sont confrontés, ainsi qu’aux expulsions successives dont ils sont victimes. Nous étudierons également l’influence de la culture juive française sur les autres communautés juives européennes.

Le programme s’articulera en deux grandes parties :

1- Introduction : L’arrivée des Juifs en Occident à travers l’analyse des sources documentaires, des langues, de l’archéologie, de l’épigraphie et des premiers témoignages. Un travail cartographique accompagnera cette approche.

2- Les Juifs de France : Leur implantation, leur contribution au savoir et à la création artistique, les controverses religieuses, les persécutions et les expulsions. Nous aborderons également le rayonnement intellectuel et spirituel des communautés juives françaises en Europe.

Enfin, une attention particulière sera portée à l’iconographie médiévale, qu’elle soit produite par les chrétiens ou par les Juifs eux-mêmes. Les représentations bibliques des Juifs de l’Antiquité, les scènes de la vie quotidienne (naissance, mariage, funérailles), ainsi que les figures contrastées du « bon Juif » et du « mauvais Juif », offrent un témoignage précieux sur la vie religieuse et profane des Juifs médiévaux, à travers le prisme des images et des textes.

Intervenants

Tarif : Payant

Informations pratiques

Cycle de 4 séances de 2h sur Zoom et en replay.

Mercredi : 14, 21, 28 janvier ; 4 février 2026

Heure : 19h à 21h

- Vous n'êtes pas

disponible à cette date, inscrivez-vous et vous recevrez l'enregistrement

Abonnez-vous à notre newsletter

Pour connaître et exercer vos droits, notamment le retrait de votre

consentement à l'utilisation des données collectées par

ce formulaire, veuillez consulter notre charte de confidentialité

consentement à l'utilisation des données collectées par

ce formulaire, veuillez consulter notre charte de confidentialité

Qui sommes-nous ?

Suivez-nous

© 2026 Akadem.org - Tous droits réservés.